Zabbix Conference Japan 2024レポート

「Zabbix Conference Japan 2024」は、Zabbix社創設者兼CEOのAlexei Vladishevの基調講演や、Zabbixメンバーによる技術情報の提供、Zabbixユーザーの生の声の共有、関連ソリューションの紹介など、Zabbixの最新情報を入手できる、 Zabbixユーザーが集まるイベントです。直前勉強会としてのウェビナー(11/18~20)と、会場+オンライン配信(11/21~22)の2部構成で開催し、多くの方にご参加いただきました。 ここでは東京ポートシティ竹芝のポートホールで開催されたリアルイベントの概要をご紹介します。

INDEX

Day1-1、本社CEOスピーチ:新サービスZabbix Cloud、新バージョンZabbix 7.0LTS、次なる展開は?

イベント本編は例年通り、Zabbix LLCの創設者兼CEOであるAlexei Vladishev(アレクセイ・ウラジシェフ)のオープニングスピーチからスタートしました。

今回は2024年10月に発表されたZabbix Cloudについて、最新バージョンであるZabbix 7.0 LTSの新機能について、さらに今後リリース予定のZabbix 7.2、Zabbix 8.0 LTSで検討している内容についても語られました。

まずウラジシェフCEOは、Zabbix Summit 2024(10月にラトビアで開催)の直前に発表されたZabbix Cloudの特長を説明しました。エンタープライズ向けのSaaSであり、現在、世界5リージョンで提供しているZabbix Cloudは、Zabbixをわずか1分でスタートさせることができるサービスです。パフォーマンスに応じて7段階(ティア)に分けられたサービスの中から、必要なものを選べます。一番小さなティアである「Nano」は1秒あたり50メトリクスを収集できる性能(50 NVPS)を、一番大きな「2xLarge」は10 NVPSの性能を持ち、「小規模の企業から大企業までをカバーできる」(Vladishev)ものとなっています。

料金はこの7段階のパフォーマンスと、ストレージ容量の組み合わせで決定される仕組みとなっており、他サービスのようにユーザー数やデバイス数などによる追加料金がありません。つまり前もって、どのくらいのコストがかかるかを予測しやすい料金体系だということです。またユーザーが契約したノードは完全に分離されており、クラウド上の仮想マシンやソフトウェア、データベースなどのリソースを共有することはありません。

アップグレードや最適稼働のための調整はZabbixのエンジニアが行うため、ユーザーの労力を削減できること、自社内のオンプレ、パブリッククラウドなどを組み合わせたハイブリッド環境であっても、リモートで監視データを収集できることなど、クラウドサービスとなったことによるメリットは大きく、マネージドサービスプロバイダ(MSP)からの関心も高いといいます。

「機能は今後どんどん追加していく予定です。現在、アジアではシンガポールでのみの提供ですが、東京も含めて提供できるリージョンを増やしていきます(※)」(Vladishev) ※海外リージョンのZabbix Cloudを日本で使用することは可能。ただしサポートは英語になる

続いてZabbix 7.0 LTSの主だった機能・変更点が紹介されました。まずウラジシェフCEOは、7.0からライセンスをGPLv2からAGPLv3へと変更したことで、一部のユーザーが「Zabbix はオープンソースではなくなるのか」と懸念を持っていることに触れ、「パートナー企業とうまくビジネスを行っていく上でAGPLv3にしましたが、これによってエンドユーザーには影響はありません」と、今後もOSSとして提供していくことを明確にしました。

7.0の特長として、まず語られたのは可視化表現の改善です。 「高度な可視化のために、より洗練されたウィジェットを追加しました。ひとつのウィジェットに変更を加えたら、それが他のウィジェットにも反映されるダイナミックダッシュボード機能も搭載しています。またウィジェットの開発フレームワークを提供しており、ユーザーやサードパーティが独自に拡張されたウィジェットをつくることが可能です。今後はユーザーや開発者、パートナーがつくったウィジェットを共有できるマーケットプレイスのようなものを用意することも考えています」(Vladishev)

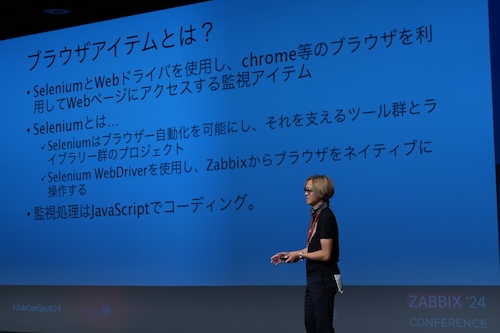

次に、Web監視が充実したことについて説明がありました。複雑なWebサイトやWebアプリケーションを監視し、閲覧者の体験を正確にモニタリングしたり、スクリーンショットを撮ったりできるようになったことで、より高度な分析が可能になっています。

また長年、ユーザーやパートナー企業から要望が寄せられていた、Zabbix ProxyのHA(高可用性)構成に対応したことについても紹介がありました。これによって自動的なロードバランシングやフェイルオーバーが実現、より冗長性・信頼性の高い監視につながります。

その他のトピックとして、多要素認証、ワンタイムパスワード認証対応といったセキュリティ面の強化、環境問題に貢献するパフォーマンス向上(消費電力の抑制)、そして複数のチェックを同時に実行でき、応答待ちのキューが溜まらなくなる非同期Pollerプロセスの実現などが紹介されました。

今後、7.2、7.4、8.0LTSへとZabbixを進化させる中で、オープンテレメトリデータ、トポロジ、ストリーミングデータ、ネットフローデータなどの追跡や、バイナリデータの収集・処理など、新しいタイプのデータ、複雑なデータに対応する能力を持たせたいと、ウラジシェフCEOは言います。 「あらゆるタイプのデータを人間が理解できるよう可視化して、それが重要な示唆につながるようにする必要があると考えています」(Vladishev)

また「Zabbixは監視ソリューションとして認知されていますが、これからは監視・観測のためのソリューションとして位置づけられるようにしたい。そのためにはアプリケーションのパフォーマンス管理(APM)を実現しなければならないし、異常検知や障害の予測のためにAIや機械学習も使っていく必要があります。監視対象のオブジェクトに対して何らかのアクションを実行できるマネジメント機能も重要となるでしょう。これらをどのように進めていく、チームで検討しているところです」と、その展望を語りました。

今後のリリース予定は、7.2が2024年12月、7.4が2025年6月、そして8.0 LTSは2025年12月かそれより先になる見込みです。なお開発状況についてはサイトのロードマップで確認できます。

Day1-2、事例講演

Zabbixはさまざまなサービスの裏側でその監視業務を担っており、それも単なるモニタリングだけでなく、企業それぞれの環境に応じて工夫を組み合わせ、工数やコストを減らしているケースが多くあります。事例講演枠では、自社の課題に合わせてどのようにZabbixを使いこなしているのか、各社よりご紹介いただきました。

Day1-2、事例1:株式会社Jストリーム、オンプレ環境でのZabbix7.0:構成内容と気づきの共有

1977年の設立以来、動画配信を軸として事業を展開している株式会社Jストリームからは、ネットワークインフラ部の小山拓海氏が登壇されました。複数のデータセンターを擁する同社では、それらを2台のZabbixサーバーで監視しています。講演ではサーバーのEOLに合わせてZabbixのバージョンを5.0から7.0へ移行させた際の苦労や、予てから存在した課題解決への取り組みが語られました。

その課題とは以下の4つです。

- 【1】2台の監視用サーバーが同じデータセンター内にあるため、ファイアウォールや回線トラブルが原因となって、他データセンターの監視が止まってしまう

- 【2】障害発生時、監視サーバーの切り替え(フェイルオーバー)に時間がかかる

- 【3】監視ノードの閾値や設定が統一されていない

- 【4】監視対象が不明確で誰が何の監視をしているか分からず、不明瞭なアラートで混乱が生じる

会場では小山氏の紹介する課題に頷く来場者の姿も見受けられ、多くの企業が同様の悩みを抱えていることが伺えました。

小山氏率いる3名の移行プロジェクトチームでは、まず監視サーバーを別々のデータセンタに配置して【1】【2】の解決を図りました。Zabbix 6.0から搭載されたHA機能やロードバランサ―の活用、データベースをMySQLからPostgreSQLおよび自動でフェイルオーバーを行えるPgpool-IIに変更するなどの対策によって、冗長化を実現させました。

また従来の監視項目は、Zabbixのテンプレートとして用意されているものをそのまま利用していましたが、移行に伴って自社が本当に必要とする項目を洗い出して再設定、さらにアプリケーション、ミドルウェア、インフラの監視の担当を明確化するルールづくりを行うなどして【3】【4】を解決に導いたといいます。

「設計を担当することになって1年半くらいと日が浅く、すごく大変でしたが、想像をはるかにこえる貴重な経験と気づきがありました。多くの企業で7.0への移行が進むことを期待しています」(小山氏)

Day1-2、事例2:トヨタ自動車株式会社、グリーンエネルギー利活用に向けたシミュレータ可視化の取り組み

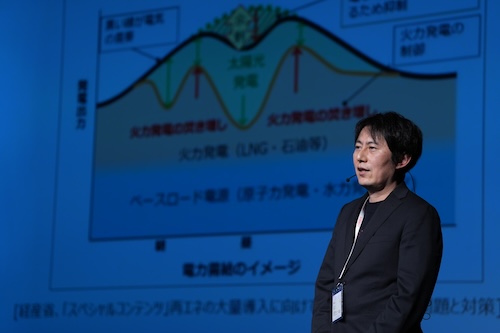

トヨタ自動車株式会社で、グリーンエネルギーの利活用やコネクティッドサービスの信頼性向上に向けた先行開発を行っている情報通信企画部 Info Tech-isの大野允裕氏は、DXやAIの進展、コネクティッドカーの普及によってクラウドのデータ量・処理量も、それに伴って計算機を動かす電力も増加傾向にあることを述べ、トヨタ自動車としても省エネ化、グリーンエネルギーの活用に積極的に取り組んでいると語られました。

現在、同社が検討・実験を進めている分散コンピューティング基盤の構築もその1つです。これは北海道なら風力発電、九州なら太陽光発電など、地域特性に合わせて得た余剰電力を、各地域の計算資源、各地域の再エネとして利用するというものです。既に太陽光発電パネルの設置状況に関する情報と気象情報を組み合わせ、何時間後にどの地域で、どのくらいの発電量がありそうかを予測するためのシミュレータが実験的に開発されており、そのシミュレータからのデータを取得して可視化する部分、さらに制御システムにデータを渡す部分のコンポーネントとしてZabbixが採用されています。

「スモールスタートが可能であること、必要なダッシュボードウィジェットがあること、広域監視や他システム連携の機能や事例があること、活発なサポート、コミュニティがあること、これらの観点からZabbixを採用しました。特に7.0には魅力的なウィジェットもありますし、ドキュメントも豊富なので、ChatGPTで情報を得ることもできます」(大野氏)

ダッシュボードには、各拠点の発電予測量ランキング、各拠点の発電状況と時系列の予測表示、天気予報、現状の日射量、発電量、過去と今後の発電量の推移などが、Zabbix 7.0のウィジェットを利用して見やすく並べられており、壮観の一言です。

「今回、Zabbixは発電状況の表示に使いましたが、もともとサーバーやネットワーク監視の情報を集めるツールですから、そうした機能と組み合わせれば、グリーンエネルギーを積極的に利用するアーキテクチャの検証ができるのではないかと思っています」(大野氏)

Day1-3、パートナー講演

Zabbixの価値は、関連サービスやソリューション、サポートを提供する多くのパートナー企業あってこそ。日本国内で長年にわたってZabbixの構築や運用支援、サポートサービスを展開しているパートナー企業各社も壇上に登場しました。

Zabbix 7.0の性能限界調査、資産形成活用など、多彩な切り口の講演

Zabbixのパートナー企業からは、最新バージョン7.0 LTSの新機能や、その可能性、視点を変えた利用方法などを紹介する講演が行われました。その概要をご紹介しましょう。

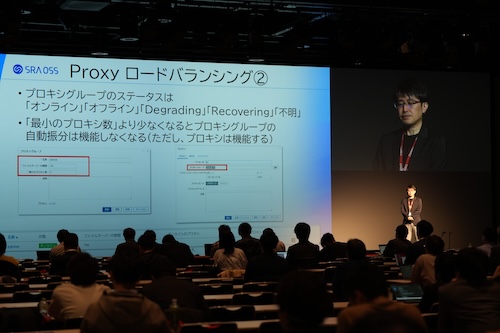

株式会社SRA OSSの北川 健司氏は、オープニングスピーチでウラジシェフCEOが触れたライセンス変更、Proxyロードバランシング、非同期Pollerプロセスの他、アイテム対部単位でタイムアウト設定が可能になったこと、データストリーム機能が正式実装されたことなど、7.0LTSで加わった新機能の特長や利用時の注意点が語られました。これからバージョンアップを図ろうというユーザーには大いに参考になる内容だったのではないでしょうか。

SCSK株式会社の上田 太一氏は、「~限界シリーズ~ 第2弾 Zabbix 7.0のパフォーマンス限界調査編」と題した検証報告を行われました。前回の第1弾ではZabbix 6.0を検証にかけ、Pollerプロセスのビジー率、CPU使用率などの指標から、限界は「監視ホスト数約21,000台」との結果を得ていましたが、7.0を同条件で検証したところ、なんと200,000台までの監視が可能であることが判明。上田氏は、非同期Pollerプロセスが採用されたことが大きな要因だと分析されていました。

普段、Zabbixの導入支援やサポート業務を行われている立場にある株式会社アシストの鎌形 裕真氏、SCSK株式会社の片井 隆元氏には、Zabbix Japan LLCの寺島 広大と共にご登壇いただき、ユーザーからの問い合わせ内容やサポート状況について話を伺いました。両氏からは、ユーザーから寄せられるトラブルの多くは、設定やリソース不足が原因であること、対策としてはZabbixに初期搭載されているテンプレートを利用して、サーバの自己監視を行うのが重要であることなどが語られました。

株式会社アークシステムの小羽根 陸・渋谷 正晃の両氏は、「Zabbixを使って資産形成をしてみよう!」と題した講演を行われました。Pythonスクリプトを作成してZabbixで上場銘柄情報や財務情報などを取得、7.0のウィジェットを利用して株価ダッシュボードを構成するという試みです。ダッシュボードには現在の株価と推移、配当利回りランキング、株価純資産ランキングなどが並び、情報を一度に得ることができます。サーバーやネットワーク機に限らず、多様なものを「監視」できるZabbixの興味深い利用方法だと言えるでしょう。

Day1-4、Zabbix Japan講演

Zabbix Japanメンバーによる講演では、公式サポートのメリットや、Ansibleと連携させてZabbixをより便利に活用する方法を紹介し、来場者の関心を惹きつけていました。

新たな可能性を発掘? ダッシュボードコンテスト

技術講演の他に、ユーザー参加型イベントとして開催の「ダッシュボードコンテスト(旧:マップコンテスト)」には4人の方がエントリー。「Raspberry Piと連携したホーム監視」「公共交通の遅延開始」「デジタルツインモニタリング」「障害時のハイライトを石に見立て、Zabbixでオセロを再現」といった、硬軟織り交ぜたダッシュボードが紹介されました。オンライン投票の結果、優勝に輝いたのはNSW株式会社 関根 大輔氏が作成された「デジタルツインモニタリング」です。これは製造現場のセンサーから取得した各種情報を、3Dで構築した現場の立体図と組み合わせて分かりやすく表示しするというもの。人手不足が叫ばれる中、効率的な設備管理に貢献する利用方法として、今後、注目を集めるかもしれません。

Day1-5、パートナー・ブース:講演会場外にも見どころ満載、悩みを相談できるスペースも

ホワイエでは、Zabbixパートナー企業がZabbix関連ソリューションを展示するブースが立ち並び、熱心に説明を受けたり、相談を持ちかけたりする来場者の姿が見受けられました。

Zabbix+PostgreSQLのサポートをはじめ包括的なユーザー支援を行うSRA OSS

簡単・迅速にZabbixを利用開始できる「Quick Start Package for Zabbix」を紹介するSCSK

Zabbix環境の新規構築、バージョンアップにも強いアークシステム

詳細な監視ができる「DB Monitor for PostgreSQL」を紹介するNEC

NTTコムエンジニアリングは監視画面をよりグラフィカルにできるアドオンを披露

ぷらっとホームはハードウェアアプライアンス「Syslog」シリーズを展示

来場特典として実施した「テクニカル相談会」は予約で満席でした

プラチナ・ゴールドスポンサーのパートナー企業がブース展示でホワイエを盛り上げました

ブースラリークリアでZabbixガチャを回せるイベントも実施、休憩時間は来場者で大賑わいでした

Day2-1、Zabbix Japan代表スピーチ:パートナーとの連携で、Zabbixの用途拡大を目指す

本編2日目のオープニングスピーチを担当したのは、Zabbix Japanの代表である寺島 広大です。寺島はラトビアの本社が来年には設立20周年年を迎えることに触れ、「気が付けば20年経っていた」と感慨深げに語りました。昨年はメキシコ支社が設立されるなど、20年の間に少しずつ活動の幅を広げており、金融、航空、通信などの分野で世界的に有名な企業がZabbixユーザーとなっていることをアピールしました。

国内企業に対する調査(2021年)では、導入しているシステム運用管理ソフトウェアサービスメーカーとして、日立製作所、IBM、富士通に次ぐ4位(22%)につけ、日本企業の中でも大手ベンダー並みのポジションを獲得できているといいます。

「最近、『これほど長い期間、純粋なOSSとしてビジネスを成立させているのはレアなケースだ』と言われますが、会社としては収益的に問題なく、順調に成長できています。本社はCEOのオーナー会社であり、企業を運営する上で横槍が入ることなく、マイペースに、できることを実直に行えていることが、成長のために良いのだと思います。息長く、ゆっくりとでも開発を進め、安定的にアップデートを提供できるからです。ここ1~2年、運用ソフトやログ監視ツールを提供している会社が、(買収などによって)大きな会社に変わり、それに伴って価格が上がるといった話も聞きますが、Zabbixはそういうこともなく、ある意味、独自の立ち位置を確立できたと考えています」(寺島)

続いて話題は、6月にラトビアの首都リガで開催されたZabbix Summit 2024に移りました。今年は世界48か国から約500人の参加があり、ユーザーやパートナーが行った活用事例の中には、AIとZabbixを組み合わせたものが6セッションもあったといいます。

その中の1つは、AIに監視設定の作成支援をさせるというものです。Zabbixの保存前処理画面にChatGPTのウィンドウが表示され、やりたいことをそこに入力すれば、自動で設定内容に反映してくれるといった内容です。Web監視機能の設定に必要なJavaScriptを、AIに生成させるという事例も紹介されました。

その他、AIが複数の障害の関連性を予測して、抑制ためのサジェスチョンをする機能、AIによるアノマリ検知についての発表などがあり、今後もAIと組み合わせた活用方法は次々に出てくるだろうと、寺島は言います。

Summitでは、ネットワークマップの自動生成に関するセッションも複数が行われたとのこと。日本からは今回のConferenceにも参加しているNTTコムエンジニアリングが登壇し、「自動ネットワーク、マップ、トポロジー生成のためのデータ構造設計」と題したセッションの中で、同社の4Dネットワークトポロジー生成機能 「T-View for Zabbix」を紹介しました。 「国内でもこれまで、トポロジーを自動で描けないかと言われることがありましたが、世界でも同様のニーズがあることが分かりました」(寺島)

またダムの監視カメラをZabbixで監視する事例、バスやトラムの運行状況の監視にZabbixを使用している事例が紹介され、IT以外のデバイス監視にも活用の幅が広がっていることが窺えたといいます。Summitで紹介された事例ではありませんが、ヨーロッパの宇宙開発機関ESAが、衛星内に設置したZabbix proxyから機器のデータを地上に送信させ、状態監視を行っているという事例もあるとのこと。 「Zabbixをデータ収集と可視化するツールだと考えてもらうと、IT以外での活用の幅も広がるんだと思います」(寺島)

なおZabbix Summit 2024は、映像とスライドが公開されており、全編を見ることができます。ぜひご覧ください。https://www.zabbix.com/events/zabbix_summit_2024

スピーチ後半では、クラウド環境の監視について語られました。Zabbixは、AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、Oracle Cloud Infrastructureに対応しており、オンプレミスのZabbix環境からクラウドまで監視したり、逆にクラウドに置いたZabbixからオンプレミスを監視したりすることも可能です。またオンプレミス、クラウドサービスA、クラウドサービスBを別々の部署が利用しているようなマルチクラウド環境であっても、1つのZabbix環境でデータ収集ができるため、統合監視にも役立てられます。

さらにZabbixには、クラウド上でインスタンスが起動すると自動的に監視対象として追加される機能が備わっており、これはVMware、Kubernetes、コンテナなどにも対応しています。仮想環境でのインスタンス起動・停止・削除は頻繁に行われるので、こうした機能を使えばシステム全体を漏れなく、手間なく監視できるようになります。

「いろいろな構成を取れるのが、他のクラウド専用監視ツールとZabbixの大きな違いです」と寺島は説明し、「これら以外にも『こんな環境で動かしたい』というニーズがあれば、ご意見をいただきたい」と呼びかけました。

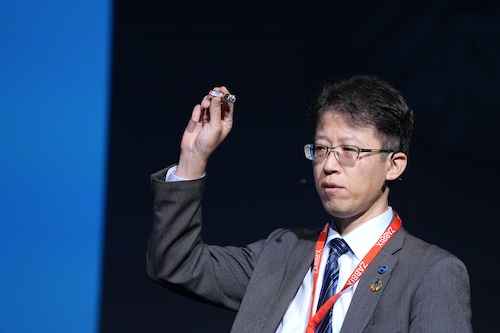

2024年はスマートファクトリーやOT(Operational Technology)での活用につながる利用例として、Interopで会場内の温湿度、CO2濃度、ドアの開閉、電流・電圧などの監視を行い、Inter BEE/IP PAVILIONでは映像・音声の監視(MoIP)に取り組むなど、Zabbixの活用の幅を広げようとしているZabbix Japan。現在はSIMカードを挿せる小型アプライアンスにZabbix proxyを入れることで、クラウドにダイレクトにデータを送信できるコンセプトモデルを開発中です。移動体の監視や、主回線トラブル時の踏み台サーバにできるのではないかと検証が進められています。

Zabbix Japanは、Zabbixで監視できる機器や連携できるソフト、ハードウェアのベンダーとの対話を通し、その用途拡大を目指していくことを、今後の活動方針の1つにしています。各ベンダー向けのテンプレート作成支援や、そのテンプレートをユーザーがダウンロードできるインテグレーションページへの掲載支援、共同マーケティング、パートナーやベンダー間の連携の場を提供するなどの活動を進め、各方面とメリットを共有していきたいと、寺島は語りました。

Day2-2、事例講演

Day2-2、事例3:NES株式会社、遠隔監視制御を実現する「NES/SCADA for Zabbix」

NES株式会社は北陸地域で、情報通信・映像放送・電子計測・制御・監視などのシステム開発から保守・運用サービスを手掛けている地域密着型のサービスプロバイダーです。同社は2017年、顧客からの要望で、SFP(電子信号を光信号に変換するモジュール)の光受信レベルを継続的に監視するためにZabbixを採用したのをきっかけに、独自の監視機能を追加したり、メーカーと共同で停電時用バッテリー(UPSバッテリー)の残量監視を実現させたり、様々な実務の中でZabbixの活用実績をつくってきました。特にZabbixで水道・電気・ガス・気象データを可視化して、漏水などの検知に役立てるシステムは商用化され、現在25万回線で利用されるまでになっているといいます。Conferenceには、これらの開発に携わったマーケティング戦略室の室長、大浦 義宏氏が登壇されました。

大浦氏は「もしからしたら将来、ZabbixにSCADA機能が追懐されるのではないか」という考えから、2022年、SCADAの開発に着手したといいます。SCADAとはデータ収集、監視に加え、制御までを可能とするシステムを指します。最初にできあがったのは、マンホールポンプの運転状況を監視するシステムです。ポンプから上がってくるデータ(CSV形式)をZabbixが3秒周期で読み込み、状態変化が起こった際にはSNMP TRAPを送信して、いちはやく状況を把握できるようにするというものでした。

ところがこの方法では、情報量が増えるにしたがってCPU処理率が高くなってしまうという問題があることが分かってきます。そこで大浦氏は2024年のInterop会場に赴き、ZabbixブースにいたZabbix Japanの代表・寺島に直接相談を持ち掛けました。 「親身に相談に乗っていただいて、JSONを使ったモデルにされたらどうかというアドバイスをいただきました」(大浦氏) このアドバイスをきっかけに、次に開発した小型水力発電所の監視システムではJSONを利用するかたちに切り替え、1秒周期の監視を実現できたといいます。

監視機能、状変検出機能、操作制御機能、記録・帳票機能を持つ「NES/SCADA for Zabbix」の開発は、このような試行錯誤を繰り返しながら、現在も続いています。 「今後はZabbixのさらなる進化に合わせて、 私どもも開発を進め、できることなら地域社会の課題解決を役立てていきたいと考えております」(大浦氏)

Day2-2、事例4:金沢大学、小さなチームで大きく回せ!金沢大学におけるZabbixの活用

学生約12,000人、職員約3,000人を擁し、金沢市内、能登地区、加賀地区、そして東京に合計12拠点を展開する金沢大学。その総合技術部で情報システム管理室を率いる浜 貴幸氏が登壇され、Zabbixの活用事例を語られました。情報システム管理室では空調・照明などの壁付コントローラーから各種サーバの設置、問い合わせ対応や予算策定まで、情報技術に関わる様々な業務を担当しています。業務は多岐に亘っているものの、チームメンバーは5名しかおらず、効率化のために2011年からZabbixを活用しているといいます。

当初は基幹ネットワークの死活監視に利用していましたが、システム更新の度に監視範囲を拡げ、「2021年からは、もうありとあらゆるシステムをすべてZabbixで監視して、必要なアラートを拾っていくという運用を始めました」(浜氏)とのこと。2024年10月にはZabbix 7.0へのアップグレードも行いました。Zabbixで異常をいちはやく検知しておくことで、サービスの可用性向上が図れるのはもちろん、想定外稼働の回避や、学内から問い合わせやクレームが寄せられた際、「すでに対応しています」と答えることで、事態が大きくならずにすむというメリットもあるといいます。

同学のキャンパスネットワークシステムは「KAINS(Kanazawa university Academic Integrated Network System)」と名付けられており、L2/L3スイッチ(約400台/13,000ポート)、Wi-Fiアクセスポイント(約11,000台)、接続デバイス(平日ピークで約20,000台)を束ねています。どこかで異常が発生すると、Zabbixを経由してメールやMicrosoft Teamsにアラートが飛ぶだけでなく、管理室の壁に設置された時計の下部に警告ランプが灯るようにもなっています。ランプは「致命的な障害」「軽度の障害」など、Zabbix のダッシュボードに表示されるレベルに同期して色違いのランプがつくようになっているので、メールやTeamsが利用できるデバイスを使っていない時にも異常の発生に気づくことができます。

何かが起こっていると気づいた際、即座に初動対応を行えるよう、情報管理室内にはサーバー室消費電力、気象情報、Zabbixのダッシュボードなどがまとめられたサイネージが設置されています。こうした監視体制が整えられていたことで、2024年1月1日の能登半島地震発生時には、障害箇所の特定や対応を迅速に行うことができたと、浜氏は振り返ります。

「想定外を減らすためにシステムすべての状況を把握したり、収集したデータをどうやって活かしていくかを考えたりするために、Zabbixは必要なツールであると思います」(浜氏)

Day2-2、事例5:さくらインターネット株式会社、新米Zabbixスペシャリストと眺める! さくらのクラウドを支えるZabbix監視基盤

YouTuber「散財系鯖主うんちゃま」としての顔も持つ、さくらインターネット株式会社 クラウド事業本部の内山 翼氏は、同社が提供する「さくらのクラウド」に関連する機器の監視に利用されているZabbixについて語られました。

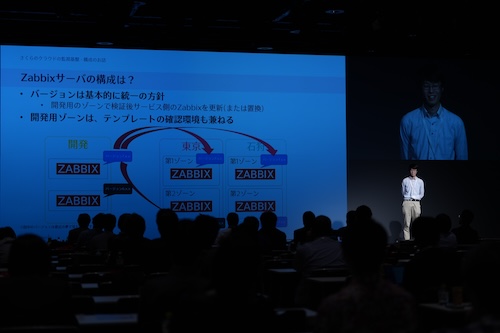

「さくらのクラウド」は、主にIaaS基盤を提供するプラットフォームです。データ転送量の課金がない、様々なOSSを組み合わせてプログラミングや制御に関わる部分を自社で開発しているといった特徴があると、内山氏は説明しました。監視対象となっているのはホストサーバー、ストレージサーバー、ネットワーク機器、その他、各種機能の提供を行うサーバー、各クラウドのリソースの利用状況や在庫などです。東京と石狩、それぞれ2ゾーンで展開されており、ゾーンごとに独立して立てられたZabbixサーバーの総監視項目は27,000にも上ります。

現在、「さくらのクラウド」ではZabbix 6.0から7.0へのリプレイスの最中ですが、内山氏がその指示を受けたのは、入社してわずか2カ月目のことだったといいます。氏はそれまでZabbixに触れたことはありませんでしたが、今回のリプレイス業務を遂行する中で、長年、Zabbixの運用に携わってきた社内スタッフと会話をするきっかけになったこと、環境全体の理解につながる経験だったことをメリットとして挙げ、「将来有望な新米社員が近くにいたらぜひ、監視基盤のリプレイス対応を押し付けてあげてほしい」と、冗談交じりに感想を語られました。

また内山氏は、「Zabbixからのアラートをどう処理しているか」を具体的に解説し、同社の工夫を披露してくれました。まずZabbixから提示される重要度によって、エスカレーションの対象か、対象外か、後述の「AutoPilot君」と名付けたプログラムに回すかを決定します。エスカレーション対象となったアラートは、システム横断の内製監視モニター(Zabbix連携)で確認できる仕組みがつくられており、これをもとに24時間体制で動くシフト運用チームが1次対応をスタートします。内容によっては運用チーム(営業日/日勤)にエスカレーションされて、2次対応をとるという流れです。

「AutoPilot君」は、対象ストレージのディスク故障時に、自動でデータセンター常駐チームに交換依頼を出すスクリプトで、深夜にディスク障害が起きても、翌朝には交換完了の確認をするだけで良いため、「運用チームの安眠が守られている」と、内山氏は説明します。

エスカレーション対象外のアラートについてはSlackに通知が行われますが、「アラートの洪水」状態になってしまうため、Grafanaで継続中のアラートのみを一覧化したダッシュボードを作成、運用チーム内で決めた当番が一定のタイミングで確認・対応をとることにしているといいます。

その他、台数の多いサーバー群については構成の標準化を図り、Zabbix Agentやホスト定義のデプロイはAnsible PlayBack、KickStartを利用して効率化を図っていること、ホスト障害発生時にはZabbix側で不要なアラートが発生しないよう、ホスト定義の有効状態を自動変更する機能を持たせるなど、効率化の観点からの工夫が語られました。

Day2-3、パートナー講演:各社の強みを活かした課題解決の手法を解説

日本電気株式会社(NEC)の湯村 昇平氏は、「Zabbixのデータベース監視 トラブル検知から予防へアップグレード!~PostgreSQL編~」と題した講演で、同社のPostgreSQLサポートが対応したトラブル事例、中でもスロークエリに関するものを中心に解説しました。Zabbixのテンプレートを利用してスロークエリの発生を監視するだけでなく、その原因となりうる要素をデータベース内部の統計情報から読み解いて、その部分を監視対象に加えることでトラブルの予防ができると、湯村氏は説明します。講演では予兆をつかむための設定や、Zabbixのテンプレートの改修方法などが丁寧に語られました。

株式会社SRA OSSからは、1日目にZabbix 7.0の新機能解説を行われた北川 健司氏が引き続き登壇、同社が手掛けるZabbixのバージョンアップサービスについて紹介されました。本講演では、バージョンの違う複数のZabbixサーバが混在している環境を統合し、管理の手間を削減、可用性を向上させた事例が採り上げられ、同社の技術力、サポート力の高さが窺える内容となっていました。

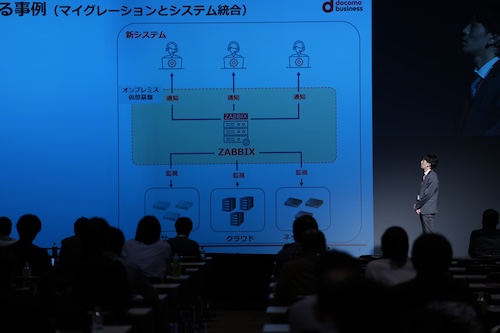

NTTコムエンジニアリングの大西 勘太郎氏は、Zabbix 7.0へのマイグレーションにおける課題と、アップデートにおける運用効率化について説明されました。大西氏は、7.0には新たに追加されたパラメータや表示上の仕様変更があること、システム移行期間中の検証や設定追加でリレーショナルデータベースにバイナリログが溜まり、ディスクを圧迫するケースがあることなど、移行での注意点を喚起されました。またポート監視除外を用いた運用効率化、膨大で複雑化したSYSLOG監視方法など、運用で役立つ手法も紹介されました。

ハードウェアアプライアンスのメーカーである、ぷらっとホーム株式会社の清水 教彦氏は、Syslogサーバ機能を搭載した同社のアプライアンス製品「EasyBlocks Smart log」シリーズに、Zabbixサーバーへログを転送する機能が追加されたことを紹介しました。サイバー攻撃による被害が報じられることが多くなった昨今、ログ監視へのニーズは高まっており、両社製品を連携させることで簡単に大量のログを保存・監視できるようになるといいます。

Day2-4、Zabbix Japan講演:Zabbix社員も知らなかった、Zabbixという名前の由来とは?

他にも、11月に行われたInter BEE DX×IP PAVILIONで実施したZabbixによるMoIP環境の監視について、またZabbix 7.0から搭載されたWeb監視機能の概要について、Zabbix Japanメンバーが講演を行いました。

さらにZabbix LLCの創設者兼CEOであるAlexei Vladishev(アレクセイ・ウラジシェフ)と、Zabbix Japan LLCの代表、寺島 広大が揃って登壇し、来場者やオンライン視聴者からの質問に回答するという企画も実施、今後の機能追加やAIへの取り組み方、セキュリティ関連の質問が数多く寄せられました。印象的だったのは「Zabbix」の名前の由来についての質問です。進行を担当したZabbix Japanのメンバーも「日本のメンバーは誰も知らないんじゃないですか?」と興味深げ。ウラジシェフCEOによれば「名前を付けるとき、よく知られた言葉の組み合わせではないものにしたかった。そこでランダムな文字の組み合わせをGoogleで調べてみて、検索結果が上がってこなかった名前、Zabbixに決めました。UnixやLinuxとも響きが似ていますから」とのことでした。

Day2-5、クロージング:また来年もお会いできることを願っています!

最後にウラジシェフCEOは、Zabbix 7.0の新機能やメリットに改めて触れ、7.2、7.4、8.0ではさらに進化することになると語りました。そして「Zabbixコミュニティ、ユーザー、パートナーの皆様の信頼に改めて感謝します。来年も東京あるいはどこか他の場所でお会いできることを願っています」と挨拶して、2日間に亘るイベントの幕を下ろしました。